Denke einmal kurz über dein digitales Leben nach. Könntest du den sofortigen und unwiderbringlichen Verlust aller Daten, welche auf diversen Geräten wie deinem Smartphone, Computer oder SmartHome-Gerät gespeichert sind, verkraften? Wenn nein, dann lohnt das Lesen dieses Beitrags.

Warum sollte ich ein Backup machen?

Es ist in der Einleitung dieses Beitrags schon angeklungen, fast niemand hat keinerlei Daten auf Geräten gespeichert, wessen Verlust ihn kalt lassen würde. Man denke nur an die wervollen Fotos des letzten Urlaubs, die Bachelorarbeit oder die Zugangsdaten zu einem der diversen digitalen Dienste, welche wir tagtäglich nutzen. Kein Datenspeichermedium hält unendlich, früher oder später wird jedes Gerät das Ende seiner Lebensdauer erreicht haben. Um dafür oder gegen das versehentliche Löschen von wichtigen Daten vorzusorgen, ist eine existierende Backup-Strategie ausnahmslos für jeden Anwender ein Muss.

Wann mache ich ein Backup?

Die empfohlene Häufigkeit des Backups hängt von der Intensität der Nutzung des Geräts ab. Wenn ein PC nur sehr selten genutzt wird, kann ein Backup nur einmal im Monat oder Jahr zu empfehlen sein. Bei den meisten regelmäßigen Anwendern ist jedoch ein Backup einmal pro Woche anzuraten. Bei Cloud-Backups entfällt meistens die Frage der Häufigkeit, da Änderungen sofort aktualisiert werden (z.B. bei OneDrive in Windows).

Wie viele Backups soll ich gleichzeitig zur Verfügung haben?

Grundsätzlich gilt die 3-2-1-Regel. Sie besagt, dass man mindestens drei Backups auf zwei Medien anfertigen sollte, wobei sich eines davon an einem anderen Ort (z.B. außer Haus) befindes sollte. Den kein Backup-Medium hält ewig und wenn gerade zufällig der Ausfall eines Computers und der einer Backupfestplatte zusammentreffen, ist man froh im Sinne dieser Regel noch ein Backup auf einem anderen Medium vorrätig zu haben.

Auf welchem Medium sollte ich ein Backup erstellen?

Ein Backup des PCs kann grundsätzlich auf zwei Medien erfolgen. Entweder man verwendet ein externe Festplatte (eine SSD ist aufgrund der begrenzten Haltbarkeit der elektronischen Speicherchips zunächst nicht zu empfehlen) oder man lädt seine Daten in die Cloud hoch. Das Backup auf ein Netzwerklaufwerk (NAS) ist auch möglich und anzuraten, wenn man eine solche besitzt.

Das Cloud-Backup bietet den Vorteil, dass die Dateien von überall auf der Welt verfügbar sind und im Falle einer Naturkatastrophe oder eines Hausbrands geschützt sind. Andererseits dauert das Backup zumindest erstmalig, je nach Internetverbindung, länger als bei einem Backup auf eine externe Festplatte oder NAS. Auch ist bei Cloudprovidern auf dessen Verständnis von Datenschutz zu achten. Eine Verschlüsselung ist deswegen – auch bei externen Festplatten – obligatorisch. Zur Datenträgerverschlüsselung wird noch ein gesonderter Artikel folgen. Zur Erfüllung der obigen 3-2-1-Regel ist aber auch eine Kombination der genannten Möglichkeiten ratsam.

Wovon sollte ich ein Backup anlegen?

Grundsätzlich von allem, wessen Verlust du nicht verkraften kannst. Ob ein Backup des Android-Smartphones oder der Router-Einstellungen – überall im digitalen Leben kann ein solches sinnvoll sein.

Speziell auf den PC bezogen kann man zwischen zwei Arten von Backups unterscheiden:

- Ein Backup der Benutzerdateien, wie Dokumente, Bilder, Videos & Co. Diese ändern sich häufig und ein Backup ist also regelmäßig wie oben erläutert anzuraten.

- Eine vollständige Systemsicherung (auch Dateiträgerabbild /-image genannt) ist ein Kopie der gesamten Festplatte (oder SSD) des Systems. Im Falle eines misslungen Updates oder einem Umzug auf ein neues System kann sehr einfach ohne Neuinstallation wieder am alten Stand weitergearbeitet werden. Aufgrund des Umfangs und des Aufwandes ist ein solches Backup aber wenige häufig als das Benutzerdateienbackup notwendig.

Wie mache ich ein Backup unter Windows?

Die einfachste Form des Backups kommt von Microsoft selbst. Mithilfe des hauseigenen Cloud-Dienstes OneDrive bietet Windows bei Erstinstallation prominent die Synchronisierung aller Dateien mit diesem an. Dafür ist ein Microsoft-Konto erforderlich und bei den meisten Anwendern, dürfte das kostenlose Datenkontingent von 5GB kaum genügen, weshalb häufig ein Abo fällig wird. Dafür wird diese Form des Backups aber sehr gut von Windows unterstützt und versehentlich gelöschte Dateien können einfach und schnell mithilfe des Versionsverlaufs wiederhergestellt werden.

Nur aufgrund des Datenschutzes sollte man sich Gedanken machen, wie schon im Windows-Linux-Vergleich erörtert. Ein Verschlüsselung vor dem Hochladen – beispielsweise mit Cryptomator – ist also angebracht. Die genaue Vorgehensweise würde jedoch an dieser Stelle den Rahmen sprengen und kann in der Dokumentation des Dienstes nachgelesen werden. Aber auch andere Cloud-Dienste können relativ einfach im Dateiexplorer eingebunden werden (wie z.B. GoogleDrive oder Nextcloud).

Die zweite Möglichkeit besteht in einem Backup auf eine externe Fesplatte. Diese sollte je nach zu sicherndem Datenbestand 1-2TB an Kapazität bieten. Natürlich ist die manuelle Sicherung à la Copy-Paste der Dateien möglich. Komfortabler ist jedoch die Sicherung mittels eines speziellen Backup-Programms. Dazu steht eine Vielzahl ein Programmen zur Auswahl. Zwei von mir getestete Beispiele sind Duplicati oder Aomei Backupper Standard. Letzteres bietet außerdem ein Vollsicherung des gesamten Systems. Auch Vorta ist zu empfehlen.

Für versierte Anwender und zur vollständigen Systemsicherung ist des Weiteren das Backup-Script c’t-WIMage des Computermagazins c’t zu empfehlen. Eine Anleitung hierzu findet sich hier.

Und unter Linux?

Auch für das freie Betriebssystem gibt es Programme, die das Backup auf eine Festplatte oder im Dateiverzeichnis eingebundene Cloud-Ordner vereinfachen.

Als Klassiker im Terminal gilt rsync. Eine einfach Syntax lautet:

rsync -av /home/user/verzeichnis /media/backupverzeichnisHierbei müssen natürlich die Dateipfade angepasst werden. Auf die genaue Syntax und die Vielzahl an Parametern werde ich an dieser Stelle nicht eingehen. Es lassen sich jedoch auf anderen Seiten genauere Informationen finden.

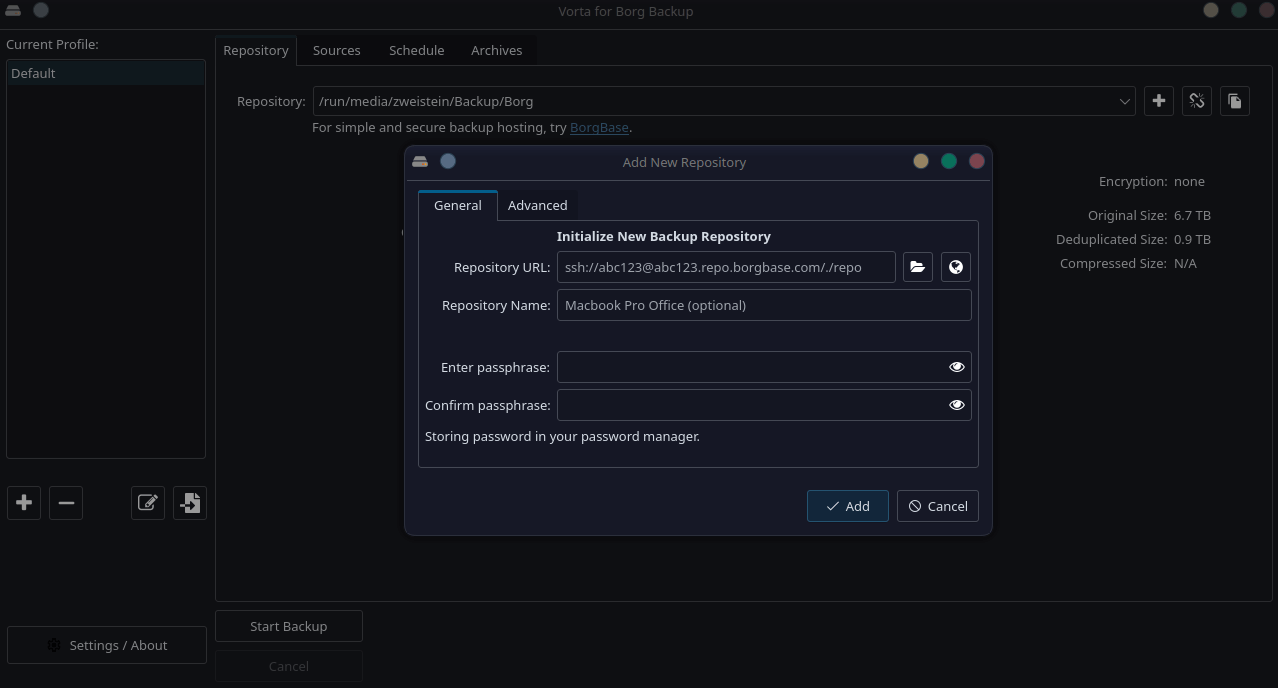

Für Anfänger und die meisten Anwender ist jedoch ein anderes Programm aus meiner Sicht sehr zu empfehlen. Die Rede ist von BorgBackup oder dessen Pendat auf dem Desktop, Vorta. Es ist mit

sudo apt install vortainklusive Abhängigkeiten unter Debian/Ubuntu-basierten Distributionen schnell installiert und sogar für MacOS und Windows erhältlich. Nach dem Start steht ein intuitive Nutzeroberfläche zur Verfügung und mit einem Klick auf das +-Symbol rechts von «Repository» kann man eine ebensolche erstellen, um mit einem ersten Backup zu beginnen. Vorta bietet eine Verschlüsselung sowie Komprimierung an, und durch die blockbasierte Speicherung verbrauchen die Backups nur einen Bruchteil ihrer ursprünglichen Größe. Diese und weitere Möglichkeiten dieses Programms lassen sich in der offiziellen Dokumentation nachlesen.

Wie mache ich ein Backup meines Smartphones?

Unter Android ist ein Backup – wenn man keine Datenschutzbedenken hat – über GoogleDrive in der dazugehörigen App unter «Sicherungen» möglich. Eine Alternative ist das manuelle Kopieren der zu sichernden Benutzerdateien über ein USB-Kabel auf den PC oder das automatische Hochladen (von beispielsweise Fotos) in die Cloud. Die meisten größeren Anbieter offerieren hierzu ein Option in der entsprechenden App.

Für Samsung-Geräte ist die Software SmartSwitch sehr zu empfehlen, da diese in einem Rutsch alle Dateien und Einstellungen auf neuen Geräten wiederherstellt. Hierzu muss die enstprechende App für den PC sowie für das Smartphone installiert, dieses per USB-Kabel verbunden und dem Assistenten gefolgt werden. Bei allen Geräten anderer Hersteller funktioniert das Programm leider nicht.

Sollte ich auch von meinem Router ein Backup machen?

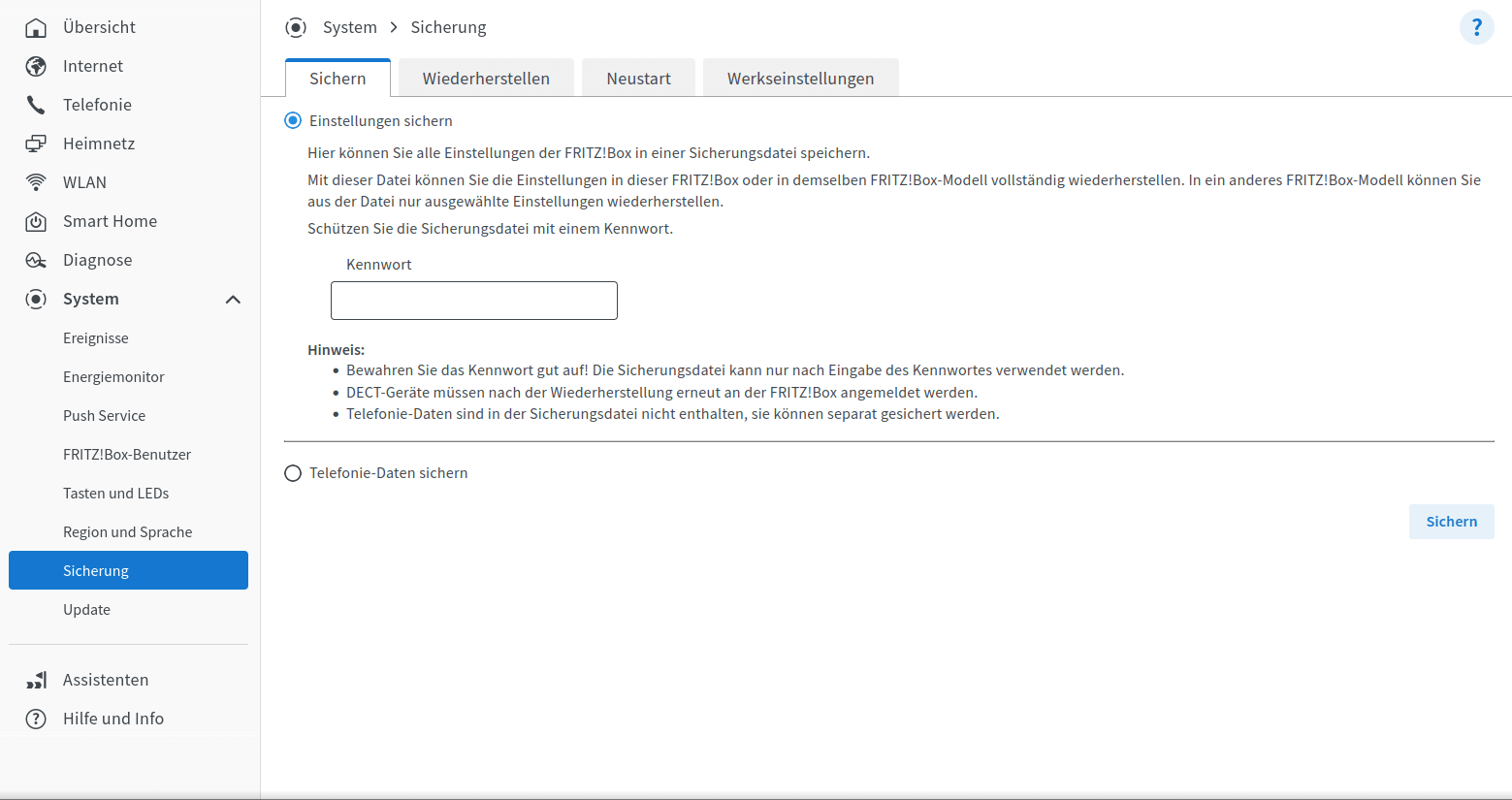

Ja! Auch hier gilt wieder: wessen Verlust man nicht verkraften kann, von dem sollte man ein Backup erstellen. Die Einstellungen, Telefoniedaten usw. des WLAN-Routers sind häufig sehr umfangreich und bei einem Defekt oder Umstieg auf ein neues Gerät ohne Backup mühsam wiederherzustellen. Um ein solches bei den verbreiteten FritzBox-Routern zu erstellen, reicht ein Besuch der Benutzeroberfläche (dazu einfach im Heimnetz in der Browserzeile 192.168.178.1 eingeben und mit dem Passwort an der Unterseite des Routers anmelden). Unter System – Sicherung können beim Reiter «Sichern» unter der Eingabe eines Passworts die Einstellungen und Telefoniedaten gesichert werden. Standardmäßig muss man hierzu zur Verifikation anschließend eine Taste auf der FritzBox drücken.

Auf dem gleichen Weg kann unter dem Reiter Wiederherstellung die Datei auf einem neuen Gerät wiedereingespielt werden und findet einen Router mit den gleichen Einstellungen vor.

Fazit

Zum Schluss dieses zugegeben relativ umfangreichen Artikel bitte ich dich: Mache ein Backup – egal wie und wie oft. Ein Backup ist viel besser als keines und bewahrt einem vor dem Totalverlust seines digitalen Daseins.

Vielen Dank für das Lesen dieses Beitrags! Teile ihn sehr gerne mit Anderen, um ihnen die Notwendigkeit von Backups nahezubringen.